脱・勘と経験! 研究成果を「思考の補助線」に変えるエビデンス思考

なぜ経営に「エビデンス」が必要なのか?

ビジネスの世界において、経験や勘だけに頼った意思決定は、時として大きな失敗を招く可能性があります。したがって、より客観的で信頼性の高い根拠、すなわち「エビデンス」に基づいた意思決定の重要性が高まっています。

本稿では、神戸大学の服部泰宏先生・大阪公立大学の新井康平先生の論文「経営学はどのようにエビデンスを扱ってきたのか?」を要約しながら、経営学におけるエビデンスの扱いの変遷を紐解きます。そして後半では、学術的な知見を日々の業務や組織運営にどのように活かせるのか、具体的なシーンを想定して解説します。

【論文要約】経営学はエビデンスとどう向き合ってきたか?

本論文は、経営学という学問分野が、その理論構築や主張の根拠となる「エビデンス」を歴史的にどのように扱い、どのような議論を経て現在に至るのかを解説しています。

経営学は、現実の組織や経営現象を科学的に探求しようとします。 そのためには、主張を裏付ける客観的な「証拠(エビデンス)」が不可欠となります。初期には、特定企業の成功事例などを記述するケーススタディなどが、主なエビデンスとして用いられました。

しかし、個別の事例だけでは一般化が難しく、科学としての厳密性(リゴリズム1)に欠けるという批判がありました。そこで、 より客観性と再現性を高めるため、統計的なデータ分析や実験といった定量的アプローチが重視されるようになりました。

多くの変数間の関係性を検証し、より一般化可能な法則性を見出そうとする動きが活発化したのです。

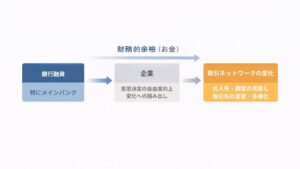

定量的な研究は厳密性を高めましたが、一方で「現実の経営から乖離している」「実践的な有用性(レリバンス2)が低い」といった課題も指摘されるようになりました。(エビデンス・ベースド・マネジメント3)これは、経営上の意思決定において、入手可能な最善の科学的エビデンスを、実務家の経験知や状況(文脈)と統合して活用することを目指すアプローチです。

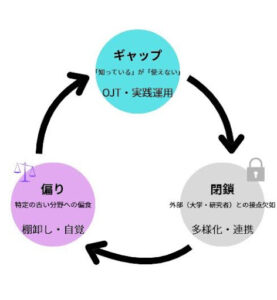

経営現象は非常に複雑で、特定の状況(コンテクスト)に依存することが多いです。ある研究で得られたエビデンスが、別の状況でもそのまま通用するとは限りません。論文では、エビデンスの普遍性と文脈依存性のバランスをどう取るか、また、研究で得られた知見を実務家が理解し、活用できるように「翻訳」することの難しさといった、現代的な課題にも触れています。

経営学におけるエビデンスの扱いは、単一の「正解」があるわけではなく、常に議論と発展の途上にあります。論文は、経営学研究者と実務家が、エビデンスの価値と限界を共に理解し、より良い経営実践に向けて対話を重ねていくことの重要性を示唆して締めくくられています。

【実践編】経営者が経営学のエビデンスを活かす3つの視点

論文で示された経営学におけるエビデンスの扱いの変遷と課題は、ビジネスパーソンにとっても示唆に富んでいます。

実務的なシーンに照らし合わせながら、学術成果をどう活用できるか見てみましょう。

1. 「勘」と「経験」を補強・検証するツールとして使う

経験や勘は、長年の実務で培われた貴重な資産ですが、無意識の偏り(バイアス)を含んでいたり、過去の成功体験が通用しなくなっていたりする可能性があります。

新しい施策を導入したり、重要な経営判断を下したりする際に、

「類似のケースでどのような研究結果が出ているか」

「一般的にどのような要因が成功/失敗に関係すると言われているか」

といった学術的なエビデンスを参照することで、自身の考えを客観的・俯瞰的に検証し、より確かな意思決定につなげることができます。

具体例:

従業員のモチベーション向上策としてインセンティブ制度の導入を検討しています。過去の自社経験では効果があったとしても、「金銭的インセンティブの効果は短期的に留まる場合がある」「非金銭的な報酬(承認、成長機会など)の方が長期的なエンゲージメントに繋がる」といった研究結果(エビデンス)があれば、制度設計を再考したり、多角的なアプローチを検討したりするきっかけになります。

2. 自社の「特殊性」を踏まえてエビデンスを解釈する

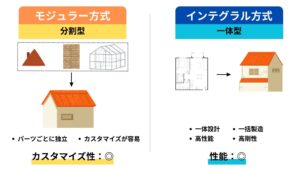

論文でも指摘されている通り、経営学の研究成果(エビデンス)は、特定の条件下で得られたものであることが多いのを、前提として理解しましょう。

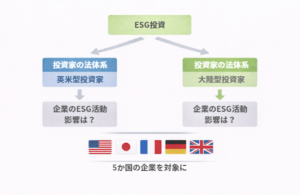

海外の研究、大企業を対象とした研究、特定の業種の研究結果などをそのまま自社に当てはめるのではなく、「自社の企業文化、規模、事業環境、従業員の特性などを考慮した場合、このエビデンスはどの程度参考になるか?」という批判的な視点を持つことが不可欠です。

具体例:

「フラットな組織構造がイノベーションを促進する」という研究結果があった時、自社が長年、階層型の組織文化で安定的に成長してきた場合、急激なフラット化は混乱を招くだけかもしれません。エビデンスを参考にしつつも、「自社に合った形で段階的に導入できないか」「フラット化のメリット(意思決定の迅速化など)を、別の方法で実現できないか」といった、自社の文脈に合わせた応用を考える必要があります。

3. 最新の研究動向から「次の一手」のヒントを得る

経営学の研究は、常に新しい理論や検証結果を生み出しています。

学術雑誌や信頼できるビジネスメディア、研究者による解説記事などにアンテナを張っておくことで、自社の課題解決や、将来の事業展開につながる新たな視点やアイデアを得ることができます。

具体例:

最近注目されている「心理的安全性」に関する研究について考えてみましょう。

多くの研究が、心理的安全性の高いチームは、学習やイノベーションが進みやすいことを示しています。

こうしたエビデンスを知ることで、「自社のチームの心理的安全性はどうだろうか?」「高めるためには具体的に何をすれば良いだろうか?」といった問いが生まれ、具体的なアクション(例:リーダーの傾聴姿勢の強化、失敗を許容する文化の醸成)につながる可能性があります。これは、日々の業務に追われているだけでは、なかなか思い至らない視点かもしれません。

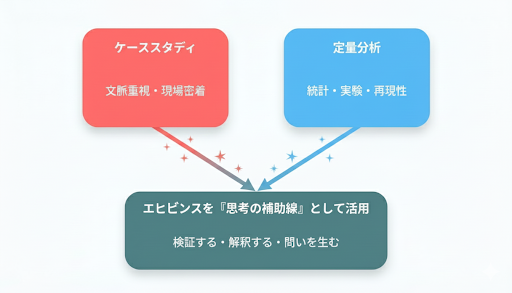

結論:エビデンスを「思考の補助線」として賢く活用する

経営学におけるエビデンスは、万能薬ではありません。しかし、服部・新井両先生の論文が示すように、その成り立ちや特性、限界を理解した上で向き合えば、経験や勘だけに頼る経営から脱却し、より客観的で効果的な意思決定を行うための強力な「思考の補助線」となり得ます。

なぜこの施策を打つのか、なぜこの戦略を選ぶのか、その根拠の一つとしてエビデンスを位置づけ、自社の状況に合わせて応用する。

経営者やビジネスパーソンは、俯瞰・抽象化と個別具体化を自在に行き来しながら、学術的な知見と自らの経験知とを統合していく姿勢こそが、これからの時代に求められると言えるでしょう。

- リゴリズム (Rigorism): 学術的な厳密性。研究手法や分析の論理的な正しさ、客観性、再現性などを重視する考え方 ↩︎

- レリバンス (Relevance): 実践的な有用性、現実社会との関連性。研究成果が、実社会の問題解決や意思決定に役立つ度合い

↩︎ - エビデンス・ベースド・マネジメント (Evidence-Based Management: EBMgt): 経営上の意思決定を行う際に、入手可能な最善の科学的根拠(エビデンス)を、実務家の経験や知見、関係者の価値観、組織内外の状況(文脈)と組み合わせて、体系的に活用しようとするアプローチ。勘や慣習だけに頼るのではなく、データや研究結果などの客観的な証拠を重視する

↩︎